Portugal Photo Gallery ≪Amar-Portugal≫

Portugal Photo Gallery ≪Amar-Portugal≫

(エングラシア教会と泥棒市のリスボン18)

(エングラシア教会と泥棒市のリスボン18)

Portugal Photo Gallery --- Lisboa 18

![]()

リスボン18 Lisboa 18 5月31日午後(晴天)火曜日は、リスボン名物の泥棒市(露天市場・蚤の市)がアルファマ地区で開催される。それを見るために、路面電車の線路に沿って歩き、サン・ヴィンセンテ・デ・フォーラ教会に向かった。 泥棒市は、サン・ヴィンセンテ・デ・フォーラ教会とサンタ・エングラシア教会の間にある広場で開催されていた。 新品、中古品となんでも揃う蚤の市は、人気があり、人でいっぱいであった。 その後、昨日購入した1日乗車券を使って、路面電車乗り放題をしてみた。  小さな画面をクリックすると、大きな画面&コメントのページになります!

小さな画面をクリックすると、大きな画面&コメントのページになります!

|

特集版・『泥棒市 Feira da Ladra』 こちらからどうぞ

特集版・『泥棒市 Feira da Ladra』 こちらからどうぞ

特集版・『アントニオ教会&マダレーナ教会』 こちらからどうぞ

特集版・『アントニオ教会&マダレーナ教会』 こちらからどうぞ

≪リスボン18≫の手動・自動スライドショウはこちらからどうぞ!

≪リスボン18≫の手動・自動スライドショウはこちらからどうぞ!

![]()

リスボン18の説明

リスボン18の説明

|

|

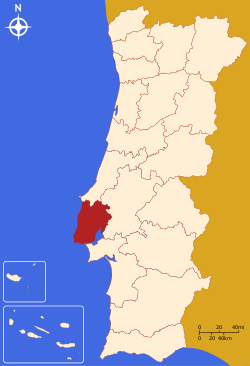

リスボン(ポルトガル語ではリシュボーアと発音する)は、 |

![]()

|

「ポー君の旅日記」 ☆ エングラシア教会と泥棒市のリスボン18 ☆ 〔 文・杉澤理史 〕 ≪2016紀行文・24≫ 《明日は帰国》 ●1日目【リベルダーデ大通りの縦の中心軸地帯】 この大通りはリスボンの中心地で、道幅が94m・南北1・5kmもあり、中央は街路樹の大木が繁る遊歩道になっており、

左右には銀行・レストラン・商社ビル・在日本大使館などがあるビジネス街通りだ。

この【リベルダーデ大通り】を始め、250年以上も前の1775年のリスボン大地震の後、リスボンを再建復興させたのがポンバル侯爵。 「けいの豆日記ノート」 ●2日目【15番・路面電車でポルトガル世界遺産地帯】 リスボン中心部からテージョ川沿い6km西にある「ポルトガル世界遺産地帯」は、一日中それこそ見るもの出会う物に感激感嘆の連続で、目一杯楽しめる。

始発は【フィゲイラ広場】だが【コメルシオ広場】からも【カイス・ド・ソドレ駅】からも15番・路面電車に乗って30分。確かな管理、

丁寧な保存がなされているポルトガル大航海時代を代表する建造物に出会える。 「けいの豆日記ノート」 ●3日目【28番・路面電車に乗ったり降りたり歩いたりで下町情緒堪能】 この28番・路面電車は首都リスボンの中心地の町を、

西から東へと突き抜けてゆっくりコトコトと走るから車窓街並見物にはもってこい。

起伏が激しい路線なので一度終点までゆっくり乗って車窓見物し、終点でまた乗り換えて戻ってくればいい。

一往復して今度は記憶に残った所で降りて見学しながら、また乗ればいい。

そのためには、1日何度乗ってもただチケットをお勧めする。いちいち財布を開けないから、スリ用心にもなる。

我らはこの28番に乗り、一日なん往復もした。

緩やかな走り、レールとの走音と連動した揺れが心地よく思わず睡魔に負け、終点で女性運転手に何度優しく起こされたことか。

一往復したって1時間もかからない。 「けいの豆日記ノート」 《28番・路面電車の旅》 「けいの豆日記ノート」 《アルファマ地区のドロボー(のみ)の市》 「けいの豆日記ノート」 《サン・ジョルジェ城》 *「地球の歩き方」参照*

終わりまで、ポルトガル旅日記を読んでくださり、ありがとうございます。 |

特集版・『泥棒市 Feira da Ladra』 こちらからどうぞ

特集版・『泥棒市 Feira da Ladra』 こちらからどうぞ

特集版・『アントニオ教会&マダレーナ教会』 こちらからどうぞ

特集版・『アントニオ教会&マダレーナ教会』 こちらからどうぞ

≪リスボン18≫の手動・自動スライドショウはこちらからどうぞ!

≪リスボン18≫の手動・自動スライドショウはこちらからどうぞ!

≪ポルトガル写真集&紀行文・2016年版≫ バックナンバー&予定は、こちらからどうぞ・・・

2016−1話 Lisboa 15 |

2016−2話 Castelo Branco 2 |

2016−3話 Monsanto 2 |

2016−4話 Penha Garcia |

2016−5話 Idanha a Velha |

2016−6話 Monsanto 3 |

2016−7話 Castelo Novo |

2016−8話 Castelo Branco 3 |

2016−9話 guarda |

2016−10話 guarda |

2016−11話 Castelo Rodrigo |

2016−12話 Almeida |

2016−13話 Castelo Mendo |

2016−14話 Porto 15 |

2016−15話 Amarante 2 |

2016−16話 Porto 16 |

2016−17話 Porto 17 |

2016−18話 Braga 3 |

2016−19話 Bom Jesus |

2016−20話 Braga 4 |

2016−21話 Azaruja 2 |

2016−22話 Lisboa 16 |

2016−23話 Lisboa 17 |

2016−24話 Lisboa 18 |

≪ポルトガル写真集&紀行文・2013年版≫ バックナンバーは、こちらからどうぞ・・・

2013−1話 Lisboa 13 |

2013−2話 Cascais 3 |

2013−3話 Nazare 2 |

2013−4話 Batalha 2 |

2013−5話 Alcobaca 2 |

2013−6話 Caldas da Rainha2 |

2013−7話 Nazare 3 |

2013−8話 Porto de Mos & Ciria |

2013−9話 Coimbra 5 |

2013−10話 Coimbra 6 |

2013−11話 Visau 2 |

2013−12話 Porto 12 |

2013−13話 Barcelos 2 |

2013−14話 Gumaraes 2 |

2013−15話 Ponte de Lima & Lindozo |

2013−16話 Porto 13 |

2013−17話 Porto 14 |

2013−18話 Queluz 2 |

2013−19話 Lisboa 14 |

≪ポルトガル写真集&紀行文・2012年版≫ バックナンバーは、こちらからどうぞ・・・

2012−1話 Lisboa 10 |

2012−2話 Santarem |

2012−3話 Entroncamnto |

2012−4話 Tomar 2 |

2012−5話 Tomar 3 |

2012−6話 Coimbra 3 |

2012−7話 Cantanhede & anca |

2012−8話 Piodao |

2012−9話 Coimbra 4 |

2012−10話 Penela |

2012−11話 Azaruja&Evoramonte |

2012−12話 Elvas 2 |

2012−13話 Elvas 3 & Badajoz |

2012−14話 Estremoz 2 |

2012−15話 Monsaraz 2 |

2012−16話 Evora 4 |

2012−17話 Evora 5 |

2012−18話 Lisboa11 & Cacihas2 |

2012−19話 Lisboa 12 |

2012−20話 Mafra 3 & Ericeira 2 |

≪ポルトガル写真集&紀行文・2008年版≫ バックナンバーは、こちらからどうぞ・・・

2008−1話 Lisboa 5 |

2008−2話 Cascais 2 |

2008−3話 Estoril 2 |

2008−4話 Sintra 2 |

2008−5話 Sintra 3 |

2008−6話 Lisboa 6 |

2008−7話 Portalegre |

2008−8話 Castelo de Vide |

2008−9話 Portalegre 2 |

2008−10話 Portalegre 3 |

2008−11話 Portalegre 4 |

2008−12話 Mrvao |

2008−13話 Lisboa 7 |

2008−14話 Lisboa 8 |

2008−15話 Cristo Rei |

2008−16話 Cacihas |

2008−17話 Nogueira Azeitao |

2008−18話 Fresca Azeitao |

2008−19話 Evora 2 |

2008−20話 Beja |

2008−21話 Beja 2 |

2008−22話 Serpa |

2008−23話 Vila Vicosa |

2008−24話 Borba |

2008−25話 Redondo |

2008−26話 Evora 3 |

2008−27話 Arraiolos 2 |

2008−28話 porto 8 |

2008−29話 Aveiro 2 |

2008−30話 Costa Nova |

2008−31話 Braga 2 |

2008−32話 porto 9 |

2008−33話 porto 10 |

2008−34話 porto 11 |

2008−35話 Lisboa 9 |

☆ リスボンシリーズです・・・過去の写真や話も読んでくださいね。 ☆

リスボン1

・リスボン2

・リスボン3

・リスボン4

・リスボン5

・リスボン6

・リスボン7

・リスボン8

・リスボン9

・リスボン10

・リスボン11

・リスボン12

・リスボン13

・リスボン14

・リスボン15

・リスボン16

・リスボン17

・リスボン18

特集版・『エングラシア教会』 こちらからどうぞ

特集版・『エングラシア教会』 こちらからどうぞ 特集版・『三輪車&ポスト』 こちらからどうぞ

特集版・『三輪車&ポスト』 こちらからどうぞ 特集版・『リスボンの路面電車』 こちらからどうぞ

特集版・『リスボンの路面電車』 こちらからどうぞ