|

「ポー君の旅日記」 ☆ アルフォンソ9世によって礎が築かれたカステロ・ロドリゴ ☆ 〔 文・杉澤理史 〕

≪2016紀行文・11≫

=== 第5章●グアルダ起点の旅 === ポルトガルってどんな国?というあなたに答えたいだった

《楽しんでくれたセニョール・マヌエルさん》

ポルトガル共和国と隣国スペインとの国境にある〈ピニェル〉は「歴史的な村」に認知されていない村だったが、石塀や石壁の石積技術の素晴らしさに見とれながら3人で散策した。

3人とは、相棒のカメラマン、野老、セニョール・マヌエルさんである。

カメラマンがゆっくり思うがまま撮影していく後を追う。朽ち果てた民家に観光のために小奇麗にすることなく自然のまま朽ちる姿を保守。

石畳階段の隅に咲く小さな花に膝を折り肘を着いての撮影。

石積の上に造った天空の庭園で花に水するお婆さんと片言(かたこと)会話をしながらの撮影風景。

石積の繊細さと石魂の大小の組み合わせ模様の美しさに見入り、ポジションの角度を変え、光の差し込み具合に心を配る。

そんな初めて見た日本人女性カメラマンの様子が気に入ったセニョール・マヌエルさんだった。

14世紀の城跡、そこに連なる頑強な石畳、そして空気の流れる音が聞こえそうな静寂さの中に軽快なシャッター音も楽しむ。

しかも、空は文句の言いようのない〔ポルトガルブルー〕の青空だった。

10時25分出発のセニョール・マヌエルさんが運転するタクシーに乗った。

〈ピニェル〉の町を一緒に見て回った仲間みたいな案内人ドライバーは、次の未知なる「歴史的な村」のひとつ〈カステロ・ロドリゴ〉に嬉々として向かってくれた。

相棒が今回の撮影取材旅プランを何故隣国スペインとの国境の、それも交通の便も悪く観光客も稀(まれ)な「歴史的な村」にしたのか、

その意図が少しずつ野老にも細々ながら身に沁み込み、納得し始めたのである。

「けいの豆日記ノート」

カステロ・ブランコからバスに乗り、グアルダのバスターミナルに着いた。

荷物があったので、タクシーでホテルまで行くことにした。

タクシー乗り場で待っていた車に乗ったのだが、そのタクシーに翌日の歴史的な村めぐりを頼んだのである。

地図とメモを見せながら、4か所の村をまわりたいこと、村に着いたら1時間待っていてほしいことなど、説明した。

料金はメーター通りということなので良心的であると思った。

《では政府認定の「歴史的な村」は何処にあるのか》

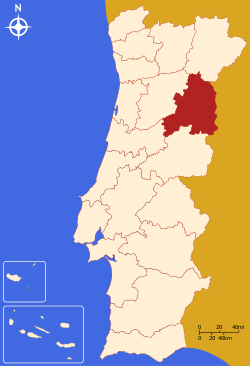

ポルトガル共和国は、ユーラシア大陸最果ての大西洋に面した日本の4分の1の縦に長い長方形の国土。

その中央辺り東側にくびれがあり、その上部地帯が【コインブラと中部地帯】である。

西側は大西洋があり、大学を中心にした文化都市〈コインブラ〉、東側の国境地帯の中心が〈カステロ・ブランコ〉で、

ここから北に向かって広がるスペインとの国境地帯にポルトガル共和国政府が認定した「歴史的な村」が生きている。

それぞれの古い町並みや朽ちた砦をきらびやかに再現するのではなく、何十年何百年と継続して来た自然の風情をありのままに、

言葉を変えれば時間の流れが止まったような姿で12ヶ所の村々が点在している。勿論、国境の町や村は12ヶ所だけではない。

何百年と国境から侵略してくる国は隣国スペインばかりではない。

ナポレオン軍まで侵略して来た。それらの侵略に対応していかなければならなかったのは、ほとんどが小さな村ばかりである。

しかし、国境の小さな村であっても城砦を持ち、防御して来たのだった。

この過酷な防御のための戦いに生き抜いて来た村々を廻り、その息吹の残像を撮り続けた相棒である。

これから廻る〈カステロ・ロドリゴ〉〈アルメイダ〉〈カステロ・メンド〉と撮影し、今回の旅で〈カステロ・ブランコ〉から高速バスで訪ねた巨岩巨石の〈モンサント〉、

それに農夫のタクシードライバーのジョン・ウエインに案内された〈イダーニャ・ア・ヴェリャ〉〈カスレロ・ノーヴォ〉と、

5年前に大学の町〈コインブラ〉に住んでいたkimikoさんが自家用車で連れて行ってくれた山間の小さな石積集落〈ピオダン〉を入れると7ヶ所の「歴史的な村」の撮影取材になる。

残り5か所の制覇をぜひしたいものだと、後3カ月で77歳になる野老は思うのだがいかがなものか。

ポルトガル共和国が我らに何度も来させてくれた包容力は、ヨーロッパの中でも治安が良く、一味違う旅の香りが漂ってくるヨーロッパ最果の国ポルトガル共和国のドラマチックな旋律を、

映像で脳裏に焼き付けた相棒の哀愁と望郷の国であったからだと思う。

そこで、野老はポルトガル共和国とスペイン国境での足踏みと足跡を「野老流」に伝えたいと思う。

ちなみに【野老】とは「おいら老人野郎」を左右からぎゅッと押しつぶしたら飛び出して来たふた文字「野老」であったのだ。

ご了承あれ。お粗末の一席。

「けいの豆日記ノート」

ポルトガルの歴史的な村の情報は、いつものガイド本(地球の歩き方)には、記載がなかった。

ポルトガルで最もポルトガルらしい村に選ばれたモンサントだけは、記載があったが、歴史的な村は、地名すらも出ていなかった。

普通の観光では、交通の便が悪いので訪ねる人のいないであろうとの考たことなのかもしれない。

今回、再度モンサントを訪問することもあり、その周りにある歴史的な村々にも行くことにした。

交通の便が悪いので、タクシーを使うしかないが、この際、多少の出費はしかたがないと思った。

ポルトガルのタクシー代が安くて、かなり助かったのである。

《ポルトガルってどんな国?》

【ポルトガル】ってどんな国って尋ねられれば、相棒も野老も間髪(かんはつ)を容(い)れず即答できる。

あの「2001年ニューヨーク同時テロ事件」9・11から我らの『愛しのポルトガル』は始まっていたからであった。

新世紀の出来事が映像で瞬時に伝達される実体験的映像の驚きは決して忘れられない事実である。

この世紀の痛ましい映像を信じなければならぬ測り知れないこの痛み、この抑え切れぬ憤怒(ふんぬ)を脳裏に焼き付け、我らは初めてポルトガル共和国の首都リスボンの大地を踏みしめた。

9・11の11日後のことである。だから、2001年9月11日と2001年9月22日は決して忘却出来ぬ日になった。

ポルトガル史年表を見ていて知ることがいくつかあった。例えばポルトガル政府が認定した「歴史的な村」が12か所あり、

それらの村々はかつて国境線を厳守する重要な砦(とりで)の村であり、ポルトガル国民の内地や大西洋沿岸に住む人びとの生命を守り抜く、国境線重点地区であったと聞く。

しかし、現在は交通の便も悪く、バスの便も難儀らしい。

つまり、時間の流れが止まったような辺鄙(へんぴ)な地帯にポルトガルの「歴史的な村」は、存在しているようだ。

それを承知で、今回9回目の[ポルトガル撮影取材旅]を企画し、観光ではなく、敢行(かんこう・押し切って断固として決行すること)したのは、相棒のカメラマンである。

広大なスペイン領土のライオンの大きな口に呑み込まれそうな地形に映るポルトガル共和国だ。

領土の西側と南側は大西洋に面し、その西側大西洋沿岸にある北緯38度47分・西経9度30分・高さ140mほどの断崖の上にある〈ロカ岬〉に、

ポルトガルの詩人カモンイスの『ここに地果て、海始る』の碑が建っている。そのポルトガルの地の果てから見る海上の遥か彼方に北アメリカ大陸がある。

1492年新大陸到達の偉業を成し遂げたコロンブスはエンリケ航海王子が1438年ポルトガル南端の〈サグレス〉に航海学校設立したその教え子だった。また、〈サグレス〉に近い南沿岸の中心地〈ファーロ〉の先には、アフリカ大陸が眼前に見えるのが、EU国家ポルトガル共和国であった。

国の西側の大西洋沿岸には、首都〈リスボン〉や第二都市〈ポルト〉、文化都市〈コインブラ〉など観光地としても賑わっている。

また、西側大西洋沖合では鰯は勿論、平目に鯛に鰤、太刀魚。鮑にサザエ、海老に鰻など豊富な魚貝類が市場に並ぶ。日本の魚屋さんより量が物凄い。

市場は日常生活を楽しむ食文化基地だ。

また、西側の大西洋とスペイン国境の東側の間に広がる内陸には、初代ポルトガル国王誕生の地〈ギマランイス〉や王妃に愛された城砦の〈オビドス〉、

ポルトガル最大の修道院〈トマール〉、古都〈エヴォラ〉などポルトガルの歴史を背負った町が息付き、そして広大な草原地帯でもある。

そこには、牛や馬、羊などの牧草地帯やオリーブ畑から産出するオリーブ油やオリーブの実、またコルク樫(かし)の木の林からは、コルクの樹皮から造るコルク生産で国家を支えて来た。

現在でも、世界の55%を産出している。

かつては世界の75%を占めていたのだ。しかも、ポートワインで名高いポルトガルワインの栓(せん)は、今までは、100%コルクが使われていた。

しかし、ワインの栓がコルクからプラスチックに変わった。

栓のコルクに螺旋状の針先を突き刺し回し、コルク栓を力で引き抜いた時代は過去になりつつあり、ヨーロッパワイン産業からコルク使用度が激減していった現実がある。

つまり、内陸部は、広大な牧場、オリーブ畑、コルク樫畑、ワイン造りの葡萄畑でポルトガルの人びとは生きてきたのだ。

思うにポルトガルワインは、今までワイン産業が希薄だったイギリスに一挙入手された歴史があった。

そのため、世界各国はもとより、日本にも殆(ほとん)どポルトガルワインが浸透して来なかった。

だが、ポルトガルポートワインは、旨い。安くて、美々である。

ポルトガルのスーパーマーケットに行くと、何時も目が眩むほどのポルトガルワインが棚に満載され圧倒された。

赤ワイン・白ワイン・炭酸入りワインの種類の多さと安さと美味さに、ポルトガル旅に歓喜する「野老たち」がいた。ムイント オブリガード!である。

この《ポルガルってどんな国?》には続きあり、野老の想いを次回もお楽しみください。

「けいの豆日記ノート」

『なぜ、ポルトガルなのですか?どこがいいのですか?』 の質問は、いつも写真展などで毎回聞かれることである。

『せっかく、ヨーロッパに行くのなら、いろいろな国に行けばいいのに・・・』

『何度も行きたくなるほど、ポルトガルってそんなにいい国なの?』

という、気持ちがあり、不思議に思うのかもしれない。

どの国にも歴史的なすばらしい建造物はたくさんあり、街並みも素敵だと思う。

でも、建物より、人物が撮りたかったのである。

他の国でも人物は撮れるだろうと思うが、私は、ポルトガルの人が好きになったのある。

好き嫌いは、直感的な物であり、人によって好みも感じ方も違う。

好みを押し付けるようなことはしたくないけど、ポルトガルの素敵な所、知ってほしいと思う。

《〈カステロ・ロドリゴ〉とロマンチックな出会い》

スピードメーターの針は70km/hを指し、ほとんど動かない。

〈ピニェル〉から幹線道路N221号線を北東にセニョール・マヌエルさんは軽やかに走る。

対向車もない片側一車線の道路だが、セニョールはスピードを上げる気配はない。

〈モンサント〉のジョン・ウエインなら差詰(さしず)め100km/h以上は出しているだろうな〜と、野老は思う。

なんと言われようと、空はポルトガルブルーだし、草原は果てしなく広いし、走って来る対向車は1台もないし、「歴史的な村」はあと3か所あるし、

『駅馬車』のジョン・ウエインだったら、ハイヤーッ!と叫び、馬の尻にひと鞭ふた鞭ピシャッ!ピシャり!と打ち鳴らし、

もう♪ローレン、ローレン、ローレン、ローレン、ハーイッ!ピシャッ!♪と、こころ踊る世界だ。

あれ? ♪は『ローハイド』だった、失礼!

タクシーが静かにN221号線の路肩に停まる。

草原の向うの小高い丘に、石積の家々がオリーブの林越しにオレンジ色の屋根をのせ、その奥に石組の城砦が見えた。

セニョール・ドライバーの心配りの優しさだった。

カメラマンは『オブリガーダ!』と、嬉し気に礼を言いタクシーを降りて、寒さに震える。

広大な緑の草原とポルトガルブルーの果てしなく広い青空に挟(はさ)まれ、空気が冷たい大地の丘に浮かび上がって〈カステロ・ロドリゴ〉の「歴史的な村」が、

現実離れした甘美で爽やかな桃源郷のように思えた。ロマンチックな出会いである。

野老が思い描いた勇壮な駅馬車シーンは、見事に霧のように跡かたもなく散っていた。まさに、霧散(むさん)だった。

「けいの豆日記ノート」

村と村と結ぶような道路では、車は止まれないと聞いていた。

止まることを想定していないので、止まると後から来た車に激突されるらしい。

すごいスピードで走っているので、気が付いたときには遅いのである。

高台にある町や村をふもとから写そうと思っても、車は止まることができず、動いている車の窓越しに撮るしかなかった。

タクシー運転手のマヌエルさんは、私が、普通の観光客でないことを感じたのか、止めてくれた。

他に車が走っていないこともあるが、思いがけずのやさしさにとてもうれしかった。

《我らの搭乗員》

昨夜宿泊したポルトガルで最も高い標高1056mにある〈グアルダ〉は、北東のマロファ山地と南西のエストレラ山脈に挟まれたこの地方の中心的な山村都市であった。

スペインとの国境から37kmしか離れていないため、町の中心に頑強な砦のような「セ大聖堂」がそびえている。

このカテドラルの建設が始まったのは1390年。完成までには150年以上もかかっている。

今朝その〈グアルダ〉からタクシー運転手のセニョール・マヌエルさんにマロファ山地に点在するスペインとの国境近くの中世の村々の撮影めぐりに案内してもらっている。

天気は良いが山地を流れる風は冷たかった。N221号線からN332号線に変わる地点に「歴史的な村」〈カステロ・ロドリゴ〉はあった。

陽射しが強くなってきた11時00分、タクシーを〈カステロ・ロドリゴ〉の石畳広場に停め、

セニョール・ドライバーは洗いたての紺色ジーンズに濃茶の皮ジャン姿で軽快に石畳坂道を登って行く。

その身のこなしに青い小旗を持てばドライバーと言うよりこの地方を案内する添乗員に見える。

その52歳の白頭セニュールは、嬉々と楽し気に坂上に見える石造りのアーチに先導してくれた。

崩れかかった個所が気になる古典的な石組アーチを潜(くぐ)ると、更に両側が石積の壁で、城砦まで延びている1本道だ。

この細い石畳の路地は侵入者を撃退する中世の戦略路地模様を想像させた。前方右にひと際高く石組された塔に白塗り監視室が残っている。

カメラマンは仰いで、撮った。監視塔ではなかった。

「けいの豆日記ノート」

廃墟となった城跡から、北方面に大きな町が見えた。

フィゲイラ・デ・カステロ・ロドリゴの町である。

オレンジの屋根が並ぶ、きれいな町のようだった。

マヌエルさんが、その町を指さしながら「フィゲイラ・デ・カステロ・ロドリゴに町に行くか?」と聞いてきた。

せっかく聞いてくれたが、「行かない。」と答えた。

1日に4か所をまわらなくてならないので、寄る時間がないのである。

それに、上から見た感じでは、オレンジの屋根と白壁がまぶしく写っており、新しい町のように思えたのである。

後日、あの時に行っておけばよかったと後悔するかもしれないが・・・

《藤の花》

頑強な分厚い石積壁を破り崩した大木の枝が、ごつごつした石壁を這(は)いめぐり、そこに30以上の紫色の重そうな花弁の房を踏ん張って支えている。

花々は音の無い石積の路地でそっと咲く【藤の花】だった。

今日は5月23日の月曜日。日本でも4月〜5月は藤祭りの季節だった。

ポルトガル政府が認定した「歴史的な村」での〔藤〕との出会。このささやかな喜びをセニュール・マヌエさんに野老は説明を試みる。

すぐさま藤の花の想いを説明できる自信はない。男76歳野老は、果敢に挑戦である。

でも、無理だった。決定的なのは【藤の花】の単語を知らなかった。これは致命傷である。

ポルトガルの旅では必ず持ち歩く「旅の指差し会話帳・2004年版」。手垢だらけになってしまったこの会話帳にはお世話になりっぱなし。

この会話帳に出会ったからこそ相棒との【撮影取材ふたり旅】が今回も続けられている。心より感謝いっぱいはいいのだが、今は〔藤〕の単語を知りたいのだ。

花/flor(フロール)、紫/roxo(ロショ)、祭り/festa(フェスタ)、藤/は載ってなかった。

第3部・日本語→ポルトガル語単語集・は行(ぎょう)を見た瞬間「ハゲ・・・Balde」が目に飛び込んできたが、ふ行には藤がなかった。

手持ち三つの単語で野老は、セニョールに語りかけた。

手ぶり身振りは当然。日本では今頃「藤祭り」で賑わい楽しんでいるその情景を知らせかったが、どれだけ伝わったか。

風流な「藤祭り」なんてこちらでは無いのかもしれない。

『Roxo FUZI flor festa/紫藤花祭り』ポルトガルの単語をただ並べただけの芸の無さ。

余りにもお粗末の極み。悲しすぎる祭り模様になってしまった。

ここは日本から1万km以上も離れたヨーロッパのユーラシア大陸の、西の果てポルトガル共和国の、しかも何世紀にも渡り隣国スペインとの国境線を守り続けて小さな「歴史的な村」であった。

「けいの豆日記ノート」

ポルトガルで日本の花を見ることがある。

友好条約とかで、日本からポルトガルに渡った花であると思う。

ツバキなどは、代表的な花である。

植物園などでなく、街路樹などにもツバキの木が使われている場所を見たことがある。

日本のツバキ愛好家の皆さんが、わざわざポルトガルのツバキを訪ねて行ったこともある。

日本の春の花の代表である桜の花は、リスボンのジェロニモス修道院近くの広場に植樹されたという。

しかし、気候が合わなかったのか、手入れ方法のせいなのか、枯れてしまったという。

でも、また挑戦しているようなので、いつか、ポルトガルで桜の花が満開になった風景が見れるかもしれない。

ちなみに藤の花のポルトガル語は、Wisteriaである。

《このままではいけない》

打たれ強い野老は、気持ちの切り替えは早い。

苦境の媚薬は、ケセラセラ。人間には自身の力では変えられないものが二つある。

それは、度量と宿命だと思う。でも、度量には手が出せるが、宿命には手が届かないかもしれない。野郎は野老、先を急ぐ。

砦の前に洒落たガラス張りの「トゥリズモ(観光案内所)」があった、当然美女の係員から地図と資料を頂き説明を受ける。

聞き終わった相棒は財布を取り出し3ユーロ支払う。カステロ入場料一人1ユーロ。

セニョールの分も忘れない。

戦い抜き、耐え忍んで来た朽ち果てたカステロの宿命に想いを馳せた。

スペイン国境まで20kmと小さな村にはカステロを中心にした家々で50人程が住んでおり、砦から俯瞰で見える大平原の平地には、

300戸数以上の白い壁にオレンジの屋根の新興集落フィゲイラ・デ・カストロ・ロドリゴの町が陽射しをいっぱい浴びて見えた。細長い屋根の建物も多い。

組立工場かも知れぬ。セニョールに聞く。ここに住んでいる人も隣町の工場に勤めていると教えてくれた。

ここで働くのはトゥリズモで2名、お土産店で2名、カステロ管理者2名。土産店のおばさんに聞いた。

店頭に並ぶ商品は石ころかと思ったらコーヒーやチョコレートの塊や乾燥あんず、オリーブオイルの石鹸や化粧水、

コルク樫の表皮で造ったポルトガル名産のバックや帽子などを売っていた。

観光バスで客がどっと来る気配はない。おばさんの姿を見ていると、野老は寂しくなる。と言って土産を買わない。

荷物になるからだ。観光客が押し寄せる試みをしないと、「歴史的な村」の宿命には手が届かない筈なのに、野老にさえ計り知れてしまいそうである。

だって、昼時近い時間なのに見学者はカメラマンとドライバーと「藤の花愛好家」野老の3人だけだ。

「けいの豆日記ノート」

城壁の入口にある土産店は、まだ新しそうであった。

内装の壁は石積みになっていて、天井の木材もつやつやできれいであり、凝った感じになっていた。

お土産も、おしゃれな感じになっていて、古い村とは、不釣合いであった。

ポルトガルの第2都市ポルトがヨーロッパで行きたい町1位に選ばれたことだし、他の町も注目されてきているのかもしれない。

これから、ポルトガルの歴史的な村をまわるツアーなどが企画されて、どんどん観光客が来るようになるのかもしれない。

静かな田舎の村を求めて、歴史的な村に来たのに、観光客でごった返していてイメージが違うというようなうれしい悲鳴がそのうちに聞こえてくるかもしれない。

スペイン国境に近い小さな村〈カステロ・ロドリゴ〉は、しばしばの領土領地争いに巻き込まれていた。

17世紀には悲劇が起きた。ここの領主がスペイン側に寝返る。

みっともないったら、情けないったらありゃしない、何と言う体たらくであろう。住民は領主の家に火を放ったのである。

その廃墟が今も残っているらしいが、野老は見たくもなかった。

*「地球の歩き方」参照*

終わりまで、ポルトガル旅日記を読んでくださり、ありがとうございます。

・・・・・・・今回分は2017年6月に掲載いたしました。

|

Portugal Photo Gallery ≪Amar-Portugal≫

Portugal Photo Gallery ≪Amar-Portugal≫ (アルフォンソ9世によって礎が築かれたカステロ・ロドリゴ)

(アルフォンソ9世によって礎が築かれたカステロ・ロドリゴ) 小さな画面をクリックすると、大きな画面&コメントのページになります!

小さな画面をクリックすると、大きな画面&コメントのページになります!

≪カステロ・ロドロゴ≫の手動・自動スライドショウはこちらからどうぞ!

≪カステロ・ロドロゴ≫の手動・自動スライドショウはこちらからどうぞ!![]()

カステロ・ロドリゴの説明

カステロ・ロドリゴの説明

![]()

≪カステロ・ロドリゴ≫の手動・自動スライドショウはこちらからどうぞ!

≪カステロ・ロドリゴ≫の手動・自動スライドショウはこちらからどうぞ!![]()